Kawasaki Z 750 B & Yamaha TX 750

Subjektiver Vergleich zweier 70'er Jahre Twins.

Und sie hat doch beide getestet…

Zwischen der Yamaha TX 750 und der Kawasaki Z 750 B gibt's nicht nur technisch einige interessante Gemeinsamkeiten. Ich war mir, als ich diese kleine Zusammenstellung angefangen hab, auch ganz sicher, dass Ilse Reuter, in den 70'ern kompetente und überaus photogene Testerin bei 'Motorrad', beide Maschinen gefahren hat und mit beiden Tests auf dem Titel war.

Das TX-Heft liegt in der Ablage, das Heft mit der Kawa aber hab ich grad erfolglos eine gute Stunde in mehreren Stößen alter Motorradhefte auf der Bühne gesucht. Und dann den gesuchten Test auf einer CD gefunden. Ordnung ist das halbe Leben!

Fesch, oder?

Als die TX 1973 auf den Markt kam war ich grad 18 Jahre alt und hatte mir nach zwei Jahren Kreidler Florett eine Honda CB 250 zugelegt. Ich war von der Technik der TX, den Klacks-Tests und der klassischen Linie begeistert. Weniger vom Preis, an einen Kauf war nicht zu denken.

Drei Jahre später, der Ruf der TX war schon versaut, hat eine Honda 500 Four die CB 250 abgelöst. Die Kumpels fuhren Yamaha RD 250, Honda CB450 und 750 Four, BMW 90/6, Suzuki GT 750 und Laverda 1000 und tatsächlich auch eine der raren TX 750 sowie eine 750 Kawasaki-Zweizylinder, eben das ganze Spektrum dieser Jahre.

Aber wo die 500 Four Drehzahl brauchte, machten die BMW, die TX und die Twin-Kawa das gleiche einfach unauffällig mit Kraft von unten. Dieses 'unauffällig schnell' hat mir gefallen und so wars nur logisch, dass ich 1980, die Four hatte knapp 100.000 km und auch die eine oder andere Macke, bei Kawasaki-Reiff in Esslingen eines der letzten Exemplare der Kawasaki Z 750 B erlöste, das sich dort die Reifen platt stand.

Die Kawasaki fahre ich ich mit jetzt gut 220.000 km immer noch. Ein extrem zuverlässiges Motorrad zum zügigen Fahren - mit dem Putzen hab ich’s nicht so - das nach diversen Anpassungen wie Doppelscheibenbremse, Fettkettenkasten, Konis, 24 l Tank, kontaktloser Zündung, modernen Reifen und einem kleinen Motor-Update auch heute noch den meisten meiner Ansprüche genügt. Aber klassisch schön war sie nie.

Im Herbst 2005 hat 'Wheelie', eine lokale Motorradzeitschrift, die an meiner Tanke zum kostenlosen Mitnehmen ausliegt, einen Bericht mit tollen Bildern zur TX 750 von Oskar Heß abgedruckt. Und ich habe bei der Lektüre festgestellt, dass ich dieses Motorrad immer noch haben wollte und wurde deshalb, nach einiger Suche, am Montag, den 06. Februar 2006 gegen 13.30 dank eBay mit einem Gebot in letzter Sekunde Besitzer einer bei einem Motorradhändler in der Oberpfalz abzuholenden, recht gut erhaltenen TX 750 mit knapp 50.000 km. Mit der bin ich seither ca. 6.000 km gefahren und meine, womit ich jetzt endlich wirklich zum Thema komme, dass es sich durchaus lohnt, die beiden so ähnlichen Motorräder zu vergleichen.

Zuerst etwas zur Konzeptidee:

Gleichzeitig mit der Honda CB 750 Four brachte Yamaha 1969, zunächst nur in den USA, mit der 650 ccm Zweizylindermaschine XS 1 ihren ersten Viertakter auf den Markt. Die war zwar technisch im Vergleich zu ihren englischen Ahnen modern, konnte aber mit der Vierzylinder-Honda nicht konkurrieren. Unter diesem Druck setzte Yamaha auf für damalige Verhältnisse progressive Technik und konzipierte mit der TX ein Motorrad mit klassischem Design, im Vergleich zur XS1 deutlich verbessertem Fahrwerk, modernen Bremsen und dem drehmomentstarken Zweizylindermotor mit der Laufruhe eines Vierzylinders. So zumindest der Plan.

Leider waren die Yamaha-Techniker mit den Neuerungen ihres zweiten Viertakters ein wenig überfordert. Ihre Erfahrung basierte im Schwerpunkt auf der Entwicklung mechanisch relativ einfacher Zweitaktmotoren, deutsche Marktgegebenheiten, vor allem die im Vergleich zum Hauptmarkt USA wesentlich höheren Geschwindigkeiten, waren ihnen nicht geläufig und wahrscheinlich wurde unter Zeit- und Konkurrenzdruck einfach auch geschlampt - soll’s ja auch heute noch geben. Das daraus resultierende Desaster ist allgemein bekannt.

Ein Jahr nach der TX 750 brachte Yamaha die TX 500, einen Twin mit 180° Hubzapfenversatz, einem Massenausgleich 2. Ordnung mittels einer Ausgleichswelle und einem DOHC-Kopf. Der erste Serienmotor nach dem zweiten Weltkrieg mit vier Ventilen pro Zylinder! Die TX 500 wurde in der Motorradpresse gelobt, verkaufte sich aber schlecht und die als Ergänzung der TX-Baureihe geplante TX 350 kam daraufhin nicht mehr über das Prototypenstadium hinaus.

Statt weiterhin auf fortschrittliche Technik zu setzen, modernisierte Yamaha dann die XS 1/2 zur erfolgreichen XS 650 und brachte anschließend mit der dreizylindrigen XS 750 einen zwar modernen aber keinesfalls technisch progressiven Tourer.

Infos zu diesen Motorrädern gibt’s unter http://www.classicyams.com/ und detailliert auch bei http://motorbikearchives.com/.

Kawasaki, Ende der 60'er bekannt für Hochleistungs-Zweitakter mit Dreizylindermotoren und miserablen Fahrwerken, hatte 1972 als Antwort auf die Honda CB 750 Four die Z 900 mit luftgekühltem Reihen-Vierzylinder und zwei obenliegenden Nockenwellen lanciert. Sie war mit 82 PS das stärkste Serienmotorrad und Kawasaki übernahm damit die Marktführerschaft für Vierzylinder.

1974 kam die Z 400 Zweizylinder und 1976, große Überraschung, als nächstes großes Modell die Z 750 Twin - kein 'kleiner' Hochleistungsvierzylinder, sondern ein großer Zweizylinder. 'Motorrad' und 'PS' spekulierten über die Motive des Herstellers, ' .. reduzierter Aufwand zur Produktion des Zweizylindermotors in Zeiten begrenzter Ressourcen ... ' aber auch ' .... Bammel der Kunden vor der geballten Vierzylinder-Technik ...' und ' ... Wunsch des Fahrers, die urwüchsige Kraft des (Zweizylinder-) Motors zu spüren ... '. Stochern im Nebel also.

1978 kam dann mit der Z 650 der erwartete kleine Vierzylinder und der 750’er Twin war neben den jedes Jahr leistungsstärkeren Vierzylindern kaum noch zu verkaufen. 1979 wurde der Tourer als Z 750 B4 abverkauft.

Im Gegensatz zur TX 750 erforderte der Motor der Z 750 Twin über seine gesamte Bauzeit kaum technische Änderungen und erlebte bald nach dem Ende der Z 750 B in der Z 750 LTD als Softchopper mit einem leicht modifizierten Rahmen seine Wiederauferstehung. Einzige motorseitige Änderung: 34’er statt 38’er Vergaser. Styling im typischen Look der 80’er Jahre, sprich kleiner Tank, pummelige Stufensitzbank, fetter Reifen sowie Trommelbremse hinten - und endlich auch Doppelscheibe vorn. Aber auch diese Version war nicht wirklich erfolgreich und 1983 kam dann das endgültige Aus.

Als Fazit bleibt schwer zu sagen, welche Strategie die beiden japanischen Hersteller mit diesen Modellen wirklich verfolgt haben, oder? Wenn man sich die Modellvielfalt jener Jahre und die hektischen Modellwechsel anschaut, dann wohl am ehesten das Ziel, jede Nische zu besetzen, solange sich die Kundschaft in der großen Klasse zwischen Tradition (Zweizylindern à la BMW, Triumph, Guzzi etc.) und leistungsstarken Vierzylindern (alle Japaner) noch nicht eindeutig festgelegt hatte.

Die Motoren:

Beide Triebwerke sind luftgekühlte Viertakt-Paralleltwins, haben eine ähnliche Auslegung und, wie die Tabelle zeigt, auch gleiche und/oder vergleichbare technische Lösungen.

|

|

Kawasaki Z 750 B

|

Yamaha TX 750 |

|

Bohrung x Hub, Hubraum |

78 x 78 mm, 744 cm3 |

80mm x 74mm, 743ccm |

|

Verdichtung |

8,5 : 1 |

8,8 : 1 |

|

Leistung (DIN) Drehmoment |

50 PS bei 7000 min-1 61 Nm bei 3000 min-1 |

51 PS bei 7240 min-1 58 Nm bei 6000 min-1 |

|

Ventiltrieb |

zwei über Kette getriebene, obenliegende Nockenwellen, Tassenstößel, zwei Ventile pro Zylinder |

eine über Kette getriebene, obenliegende Nockenwelle, Kipphebel, zwei Ventile pro Zylinder |

|

Zylinder und Kurbelwelle |

Leichtmetallzylinderblock mit eingezogenen Schleudergußlaufbuchsen, einteilige Stahlkurbelwelle, dreifach in Gleitlagern, Pleuelfüße teilbar und in Gleitlagern |

|

|

Massenausgleich |

zwei kettengetriebene Ausgleichswellen |

|

|

Schmierung |

Naßsumpf-Druckumlauf-Schmierung über Eaton-Pumpe, Ölmenge 4 Liter |

Trockensumpf-Druckumlauf-Schmierung über Eaton-Pumpe und Eaton-Öldruckförderpumpe, Ölmenge ca. 2,6l, Ölkühler |

|

|

||

|

Vergaser |

Zwei Mikuni Unterdruckvergaser BS 38 |

|

|

|

||

|

Zündung |

kontaktgesteuerte Batterie-Spulenzündanlage 12 Volt |

|

Mit 51 PS war die Yamaha 1973, im Umfeld der abdankenden englischen Motorräder, der BMW 750 und der aufkommenden Vierzylinder und mit kräftigem moralischem Support durch den Frontmann der Motorradtester, Klacks, hinter der CB 750 Four grade noch so bei der Musik. Drei Jahre später lag das mittlere Leistungsniveau großer Motorräder bei 70 PS und die Kawasaki war mit denselben 50 PS, auch im Vergleich zur Konkurrenz aus dem eigenen Stall, von Anfang an ein Außenseiter.

Das Grundkonzept beider Motoren hat mit einer knapp quadratischen Auslegung bei der TX bzw. genau quadratischer Auslegung bei der Z 750 keinesfalls 'englische' Werte. Auch wenn sowohl Kawasaki wie Yamaha in der Werbung was anderes suggerierten. Die Norton Commando 750 erreichte schon Jahre vorher ein Drehmoment von 65Nm. Mit den üppigen 89mm Hub (im Vergleich zu 73 mm Bohrung) resultierten bei der Engländerin allerdings auch entsprechend hohe Kolbengeschwindigkeiten.

Das Drehmomentmaximum der Kawasaki bei 3.000 min-1 sieht zwar auf dem Papier besser aus als die 6.000 Umdrehungen, die Yamaha angibt. In der Realität aber muss sich meine TX, zumindest gefühlt, beim Durchzug 'von unten' nicht verstecken - allerdings erst seit Umrüstung auf einen US-Auspuff und einen K&N-Doppelluftfilter. Und auch bei Drehzahlen 5.000+ dreht sie seit den oben erwähnten Modifikationen problemlos weiter, während die Kawasaki im Serienzustand bei dieser Drehzahl, entsprechend 130 km/h, fühlbar zäh war.

Das habe ich bei meiner Maschine mit einer kleinen Hubraumvergrößerung auf 870 ccm, einem K&N-Tauschluftfilter und mit Mikuni-Flachschiebervergasern statt der serienmäßigen Unterdruckvergaser behoben. Serienmäßig haben übrigens beide Motorräder dieselben #38 Mikuni-Unterdruckvergaser, genau wie die Yamaha XS 650. Bei der Kawa sind die Vergaser mit einer durchgehenden Betätigungswelle für beide Drosselklappen ausgerüstet, was im Vergleich zu den beiden Einzelgaszügen der TX die Vergasereinstellung erleichtert und die Einstellintervalle reduziert.

Abgesehen vom Grundkonzept, das nie die typisch 'englischen', großen Hübe hatte, waren die technischen Details des Yamaha-Motors für damalige Verhältnisse schon sehr fortschrittlich. Die Ventilsteuerung erfolgt über eine mittels Kette getriebene, obenliegende Nockenwelle sowie je einen Kipphebel pro Ventil. Die Kawasaki hat zwei über Kette angetriebene, obenliegende Nockenwellen und Tassenstößel mit eingelegten Ausgleichsscheiben zur Ventilspieleinstellung. Der aufwendigere Ventiltrieb der Kawasaki ist gut für höhere Drehzahlen und, wegen bei der Tassenstößelkonstruktion fehlender Seitenkräfte, geringeren Verschleiß der Ventilführungen. Das macht sich allerdings in der Praxis nicht bemerkbar. Das Drehzahlniveau ist relativ niedrig und Verschleiß an den Ventilführungen kennt die Kawasaki trotz des theoretischen Vorteils auch, so dass der Doppelnockenwellenmotor eher dem damaligen sportlichen Image der großen Kawasakis und vielleicht vorhandenen Produktionseinrichtungen geschuldet sein dürfte.

Der Ausgleich von Massenkräften über kettengetriebene Ausgleichswellen, heute für Massenkräfte zweiter Ordnung in vielen Pkw-Motoren state-of-the-art , war vor der TX bei Motorradmotoren unbekannt.

Der (Parallel-) Twin mit 360° Hubzapfenversatz entspricht bezüglich des Massenausgleichs einem Einzylindermotor und hat damit zwar, im Gegensatz zum 180°-Twin (Reihen-Zweizylinder) keine Massenmomente aber hohe Massenkräfte erster Ordnung (entsprechend Motordrehzahl), die mit Gegengewichten an der Kurbelwelle nur unvollständig ausgeglichen werden können. Wer schon mal gesehen hat, wie eine XS 650 im Leerlauf auf dem Hauptständer 'wandert', weiß, wovon die Rede ist.

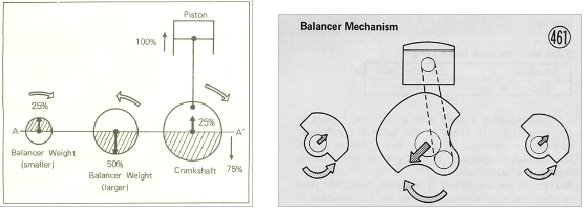

Das Grundprinzip ist bei der TX (linkes Anordnungsschema) und der Z 750 dasselbe.

Yamaha hat den Ausgleich erster Ordnung über einen 75%-Ausgleich an der Kurbelwelle und zwei zueinander gegenläufige Ausgleichswellen mit 50 bzw. 25% Gegengewicht hinter dem Zylinderblock umgesetzt, Kawasaki hat einen 50%-Ausgleich an der Kurbelwelle gewählt und zwei 25%-Wellen mit gleichem Drehsinn symmetrisch zur Kurbelwelle und gegenläufig zu dieser angeordnet.

Beide Anordnungen funktionieren, kein Vergleich mit einem 'normalen' Zweizylinder. Die TX ist aber, zumindest bei meinen beiden Vergleichsobjekten, vibrationsärmer. Während die Z 750, teilweise auch abhängig von der Motortemperatur, bei ca. 3500 - 4500 min-1 gelegentlich 'rubbelt', verhält sich der TX-Motor in dieser Disziplin, bis auf einige Resonanzpunkte mit einem Ansatz von Schwingung, tatsächlich wie ein Vierzylinder-Reihenmotor.

Das war allerdings nicht von Anfang an so. Die ursprüngliche Yamaha-Konstruktion ohne Möglichkeit, die Ausgleichswellenkette nachzuspannen, führte nach einiger Laufzeit und Kettenlängung zu zusätzlichen Schwingungen, anstatt diese zu vermeiden. Ich kenne von meiner TX absolut eklige Resonanzschwingungen bei 3000, 4000 und 5000 Umdrehungen, die mit dem Nachstellen der Antriebskette zu den Ausgleichswellen deutlich reduziert waren und nach Spannen der Antriebskette zum Hinterrad völlig verschwunden sind und kann das Problem deshalb gut nachvollziehen.

Die Kawasaki-Konstrukteure haben von Yamaha gelernt und ihrem Motor einen federbelasteten Kettenspanner und eine vorgelängte Kette für die Ausgleichswellen verpasst. Nie mehr Probleme!

Erklärungen zum Massenausgleich auch unter http://www.brucewilles.de/massenausgleich.html

Der Primärtrieb des Yamaha-Motors erfolgt über gepaarte Zahnräder. Sehr aufwendig und eigentlich nur mit Geräuschproblemen zu begründen obwohl Evolventenverzahnungen bei richtiger Auslegung bezüglich Achsabstandstoleranzen und Zahnflankenspielen grundsätzlich unempfindlich sind. Der Kawasaki-Motor hat an dieser Stelle eine vergleichsweise einfache Zahnkette mit Führungsschiene, aber ohne Kettenspanner. Das führt allerdings dazu, dass die Kurbelwelle wegen fehlender Richtungsumkehr durch einen Zahnradsatz rückwärts dreht.

Mit zwei Ölpumpen und einem separaten Öltank ist auch die Trockensumpfschmierung des TX-Motors mit knapp drei Litern Ölmenge recht aufwendig. Nach der reinen Lehre, zu entnehmen z.B. Helmut Hüttens 'Motoren', Motorbuchverlag 1978, wird mittels Trockensumpf, d.h. Abpumpen des Ölvorrats in einen separaten Tank, verhindert, dass das Öl im Vorrat durch rotierende Motorbauteile, Kurbelwelle, Ausgleichswellen, etc. aufgeschäumt wird und dadurch seine Schmierfähigkeit verliert. Gleichzeitig wird die Bauhöhe des Motors wegen des fehlenden Ölvorrats 'unten' niedrig gehalten. Die in der Ölwanne tief liegende Ausgleichswelle der TX ist da bei höheren Drehzahlen natürlich kontraproduktiv, dh. die größere Ölwanne aus der Motorenrevisison dürfte im Schwerpunkt vor allem den Zweck haben, mit der Ausgleichswelle aus dem jetzt abgesenkten Restölsumpf zu kommen.

Aufwendig ist auch der wie nachträglich angepopelte Ölfilter, dem die nie in Serie gegangene Zentrifugalfilterung des Öls auf der Nebenwelle mit zusätzlichem Magnet- und Spaltfilter weichen musste. An der Stelle lohnt sich der Umbau auf den Gehäuseölfilter der BMW.

Die Kawasaki-Konstrukteure haben sich’s drei Jahre später mit einer normalen Druckumlaufschmierung, einem großen Ölfilterelement sowie einer Ölmenge von vier Litern in einer großen, flachen Ölwanne relativ einfach gemacht. Ohne den Ölwannenzwischenring, der beim TX-Motor zusätzliche Bauhöhe beansprucht, sind beide Motoren gleich hoch, hier brachte die Trockensumpfschmierung der Yamaha keinen Vorteil. Die normale Öltemperatur der Kawasaki, gemessen in der Ölwanne, beträgt 70 - 80°C. Die Yamaha braucht für dieses Temperaturniveau schon den Ölkühler.

Auch die Zündung des Kawasaki-Motors ist einfacher. Ein Unterbrecher auf der Kurbelwelle steuert eine Doppelzündspule an, so dass bei jeder Kurbelwellenumdrehung ein Zylinder zum Verbrennungstakt gezündet wird, während der andere 'leer' ins Ende des Auslaßtakts funkt. Zwei Unterbrecher auf der Nebenwelle der TX mit dem ganzen Gefummel bei der Einstellung auf der gemeinsamen Grundplatte, sowie zwei einzelne Zündspulen sind da ungleich aufwendiger, schlechter zugänglich und störungsanfälliger.

Die Getriebe sind vergleichbar übersetzt und gut schaltbar. Die Kawasaki-Kupplung ist mit geringeren Handkräften deutlich besser zu dosieren als die der TX und trennt auch zuverlässiger. Der Antriebsstrang der Kawasaki ist weniger ruckelig, weil in der Hinterradnabe ein zusätzlicher Gummidämpfer integriert ist, den ich bei der Yamaha schmerzlich vermisse.

Damit komme ich zu den Fahrwerken, in beiden Fällen basierend auf einem Doppelschleifenrohrrahmen.

In der Papierform gibt's hier keine großen Unterschiede: Die Radstände unterscheiden sich mit 1460 zu 1455 mm grad mal um 5 mm, beide Motorräder haben hydraulisch gedämpfte Telegabeln mit 120 mm Federweg und Standrohrdurchmesser 36 mm sowie Hinterradschwingen, bei Kawasaki nadelgelagert, Yamaha mit Gleitbuchsen, mit je zwei dreifach verstellbaren Federbeinen und 80 mm Federweg. Umrüstung auf Konis war in beiden Fällen kein Fehler, die Z 750 zumindest wurde bei den Tests ausdrücklich als zu hart kritisiert.

Die TX-Telegabel hat mich lange durch im Vergleich zur Kawasaki extrem unsensibles Ansprechen frustriert. Zerlegung zur Reinigung, Messung bezüglich krummer Standrohre usw. hat alles nix gebracht. Aber jetzt, nach Umölen auf das bei der Kawasaki schon lange verwendete ATF-Öl, spricht sie annähernd genauso gut an.

Die Bereifung unterscheidet sich vorn minimal mit einem raren 3.50 H 19 bei der Yamaha von dem klassenüblichen 3.25 H 19 bei der Kawa, hinten haben beide Motorräder die Standardgröße 4.00 H 18. Im Vergleich zu den wunderschönen Alu-Hochschulterfelgen der TX hat die Z 750 nur einfache, verchromte Stahlfelgen.

Klacks hat, wie damals üblich, zur Verwendung von Metzeler-Reifen geraten. Verkehrte Welt, heute werden die Fahrwerke beider Motorräder mit Umrüstung auf Bridgestone BT 45 Reifen um Klassen besser und sind nach Montage der Bridgestones kaum wieder zu erkennen.

Bei den Bremsen hat Yamaha in Deutschland vorn mit einer hydraulisch betätigte Doppelscheiben-Schwimmsattel-Bremsanlage Ø 300mm im Vergleich zur hydraulisch betätigten Schwimmsattel-Einfachscheibenbremse Ø 296 mm der Kawasaki mehr Aufwand getrieben. Die Yamaha-Bremse wurde in den Tests gelobt, die der Kawasaki als zu schwach eingestuft. Ich hab die Kawa gleich beim Kauf auf Doppelscheibe umrüsten lassen und bin mit der Bremswirkung zufrieden, sie ist zumindest heute besser als die der Yamaha, deren Käufer sich in den USA übrigens ebenfalls mit einer Einscheibenbremse begnügen mussten.

Hinten hat die TX, genau wie meine modifizierte Z 750, eine klassische und völlig ausreichende Trommelbremse, serienmäßig hatte die Z 750 hinten eine hydraulisch betätigte Scheibenbremse Ø 270 mm. Wahrscheinlich billiger als die Trommel, aber auch nässeanfälliger - braucht in dieser Klasse kein Mensch.

Womit ich schon fast zum Ende komme.

Leergewichte: 235 kg für die Kawasaki, 240 kg für die Yamaha, praktisch gleich. Tankinhalt: 19L bei der TX gegenüber serienmäßigen 14 L bei der Z 750 ergeben trotz des mit gut 7L/100 km um ca. einen Liter höheren Verbrauchs Reichweitenvorteile für die TX. Sitzbank bei beiden Motorrädern komfortabel, breit und auch mit ausreichend Platz für die Beifahrerin/den Beifahrer.

Die Ausstattung beider Motorräder, Griffe, Schalter, ist annähernd gleichwertig mit leichten Vorteilen für die Z 750. Und den Ruckdämpfer der Kawa hab ich oben schon lobend erwähnt.

Das Design

Die TX 750 ist auch heute noch eines der wenigen, wirklich klassisch schönen und wohlproportionierten Motorräder, mit dem man sich sehen lassen kann. Im Vergleich dazu haben die Kawasaki-Designer, ich geb’ das bei einer alten Liebe ungern zu, mit den eckigen Seitendeckeln, den Blechpressauspufftöpfen, der Heckreling und dem pompösen hinteren Schutzblech etc., einfach ein wenig danebengegriffen.

Zuverlässigkeit, Schwachstellen, Selbermachen, Teileversorgung und Informationsaustausch

100.000 km ohne größere Schwierigkeiten sind, wie verschiedene Motorräder in der Z 750 IG zeigen, für die Zweizylinder-Kawasaki nicht ungewöhnlich. Zuverlässigkeit ist natürlich mehr - nach 30 Jahren Betrieb verrotten elektrische Kontakte, fallen Kabel ab und verhärten Gummis. Da erkenne ich bisher wenig Unterschiede, immer wieder mal eine Überraschung, da muss man bei beiden durch.

Teile für die Kawasaki gibt's beim Händler so gut wie nicht mehr und wenn doch, nur zu prohibitiven Preisen. In der Kawasaki Twin-IG gibt's ein Forum mit der Chance auf gegenseitige Hilfe. Bei eBay Deutschland wird das Modell langsam rar, mehr Teile gibt's, wie auch bei der TX, immer noch bei eBay motors in den Staaten. Neue Kolben, Dichtsätze, Schlachtmotoren etc. sind in den Staaten (noch) kein Problem, immer mal wieder gibt’s auch Raritäten: In den letzten Wochen z.B. eine NOS (new old stock) Sitzbank um 250$, eine NOS Auspuffanlage um knapp 700$ und ich hab einen neuwertigen Anlasserfreilauf um 20$ praktisch geschenkt bekommen. Aber üblicherweise immer auch unter Konkurrenz Gleichgesinnter und mit hohen Versandkosten nach Deutschland.

Womit die beiden großen technischen Schwachstellen der Z 750 auch schon benannt wären: Die Original-Auspuffanlagen der B-Modelle sind rostbedingt selten, gut erhaltenene extrem rar, der Anlasserfreilauf, übrigens teilweise identisch mit dem der TX, ist zu schwach dimensioniert, schlägt gerne ein und/oder reißt seine Befestigungsschrauben mit entsprechenden Folgeschäden ab.

Aber ein durchschnittlich versierter Schrauber wie ich kann den Kawasaki-Motor mit Hilfe des ausführlichen englischen Werkstatthandbuchs und gängigen Werkzeugen zerlegen und kriegt ihn auch wieder zusammen und zum Laufen - überschaubare Technik.

Zur Lebensdauer und Zuverlässigkeit der TX kann ich nach vier Jahren mangels eigener Langzeiterfahrung wenig sagen. Der Motor scheint mir persönlich komplizierter und anfälliger. Nur mit dem Handbuch, ohne Expertenhilfe, könnte die Technik bei einem größeren Schaden noch eine Herausforderung für mich werden.

Bei meiner persönliche Ersatzteilversorgung - ich hatte kleinere Probleme und auch schon mal eine abgerissene Nebenwelle - und bei technischen Fragen hat mich Wolfgang Götz, bei dem ich mich auch an dieser Stelle nochmal bedanken möchte, erstklassig unterstützt. Ansonsten hab ich, wie bei der Kawa und im Schwerpunkt über eBay bzw. eBay motors mittels eines Teileträgers und diverser Motorteile und Dichtungen vorgesorgt. Die Raritäten sind, soweit ich das sehe, dieselben wie bei der Kawasaki: Sitzbank, Auspuff, Freilauf und dann noch Dichtungen.

Die Kawasaki Z 750 IG www.z750twin.de ist im Netz ein gutes Stück aktiver als die TX 750 IG - na ja, das Motorrad ist neuer, mit 1300 in Deutschland verkauften Exemplaren häufiger, die Gemeinde entsprechend größer und im Schnitt auch jünger als die der TX. Es gibt (nur) ein Jahrestreffen, das im Schnitt mit 15 - 20 Maschinen besucht ist.

Spannend und informativ für alle Kawa-Twin Interessierte, nicht nur Z 750, ist das englischsprachige Kawasaki Twin Owners Forum unter http://www.armbell.com/kz400/

Hier gilt, genau wie bei der TX, dass nur was läuft, wenn Einzelne sich engagieren. Deshalb mein ausdrücklicher Dank an die TX'ler, die dieses undankbare Thema unverdrossen beackern.

Fast zum Schluß noch was zum Preis:

6152 DM in 1973 für die TX, 6498.- in 1976 für die Kawa, waren, wenn ich mich recht erinnere, im Rahmen und jede Menge Motorrad fürs Geld. BMW, die Italiener und die Engländer waren teurer.

Markchancen damals und heute

Wie sich die TX 750 ohne die technischen Probleme verkauft hätte, ist schwer abzuschätzen. Als die Probleme behoben waren, war der Ruf schon ruiniert. Die überarbeitete XS1, die XS 650 mit überschaubarer Technik und klassischem Design, hat auf jeden Fall gezeigt, daß es damals noch auf Jahre einen Markt für derartige Motorräder gab.

Die Zweizylinder-Kawasaki hat’s trotz erwiesener positiver technischer Anlagen nie zu derartiger Beliebtheit geschafft. Echte Kawasaki-Fans wollten Leistung, die Tourerfraktion hat die laut Motorrad 07/76 'beste 750 Engländerin, die je in Japan gebaut wurde' aus nicht näher erkennbaren Gründen links liegen lassen.

Und weder Yamaha noch Kawasaki haben, nach dem Wegfall der Kawasaki W 650, ein vergleichbares Modell im Programm. Was ich heute, Anfangs 2010, als Fehler ansehe.

Triumph verkauft mit der Bonneville, der America und der Thruxton erfolgreich Motorräder, die technisch genau da sind, wo eine logische Weiterentwicklung der TX, vor allem aber des Kawasaki-Twins, hingeführt hätte. Moto Guzzi bringt die V7 Cafe Classic mit V7 Sport Retrodesign und grade mal 48 PS und wird dafür von der Fachpresse gelobt. Und die bloße 'Motorrad'-Designstudie einer auf der R90S basierenden BMW R120C bekommt mehr Aufmerksamkeit als die wesentlich konkretere Ankündigung der nächsten BMW GS. Retro-Motorräder, wohin das Auge schaut.

Und ich schau in den Spiegel und weiß wieso. Die Jungen, meine Kinder eingeschlossen, fahren nicht mehr Motorrad. Und was wollen die alten Säcke, mich eingeschlossen, mit 150 PS im Design eines abgestürzten UFO’s. Zügig bin ich auf Nebenstraßen auch mit 50 PS unterwegs, wenn der Motor unten Druck hat, 70 wären mir allerdings schon lieber. Aber Wave-Scheibenbremsen hab’ ich bisher genau so wenig vermisst wie radial verschraubte Achtkolbenbremssättel und ein Fahrwerk mit 78 Verstellmöglichkeiten. Dafür bringt mir Klassikdesign die Jugend ein bißchen zurück, oder?

Mein persönliches Fazit und was sonst noch zu sagen wäre:

In der Leistungsentfaltung unterscheiden sich beide Motoren kaum, serienmäßig wahrscheinlich leichte Vorteile für die TX, die modifizierte Yamaha läuft obenrum ein wenig besser. Die ebenfalls modifizierte Kawasaki ist elastischer und hat unten noch ein wenig mehr Bumms. Aber beide sind Klasse zu fahren. Und beide sicher auch um Welten schlechter als z.B. eine moderne Aprilia o.ä. - aber wer braucht das?

Bei Yamaha hatten die Entwickler zuwenig Zeit und Erfahrung, ihre teilweise sehr fortschrittlichen Lösungen sauber in Serie zu bringen, Kawasaki hat, sicher auch in Kenntnis des TX-Desasters, ähnliche Funktionen und Features einfacher, stellenweise mit besseren Lösungen und standfester realisiert.

'Motorrad' schrieb 1976 zur Z 750 '... Fahrwerk, es tut sich was bezüglich der Schaukelei in schnellen Kurven - nämlich gar nichts mehr. Das dürfte ... das bisher beste Fahrwerk aus dem Hause Kawasaki sein... ' Dem ist nur noch hinzuzufügen, dass ich mich mit meinen 1.91 m auf der Kawasaki gut zurechtfinde und auch nach 400 km Landstraße am Stück noch sitzen kann und Spaß habe. Da spielt die Z 750 für mich eine Klasse höher als die TX.

Aber auf kleinen Sträßchen der Umgebung, in den Löwensteiner Bergen, im Stromberg, auf der schwäbischen Alb, fahr ich mit beiden Motorrädern gern und zügig - mit der TX etwas unkomfortabler wie mit der Kawa, aber mit dem gleichen Spaß.

Auf die Zehn-Tage-Jahrestour allerdings, Seealpen, Sardinien, Süditalien, Pyrenäen, ... , trau ich mich nur mit der Kawa. Dafür ist mir die TX zu anstrengend und im Falle eines Falles kenn ich mich auch zu wenig aus, die Kawa krieg ich immer zum Laufen.

Für mich der bessere Tourer und immer noch mein persönlicher Favorit ist die Kawasaki - das schönere Motorrad ist die TX!